オリジナルはこちら(2016/5/9)

社内ソーシャルツールの普及に伴い、新入社員向けの社内ソーシャル研修を実施している、あるいは実施しようと考えている企業は増えてきているんじゃないでしょうか。

ただ、インターネットで検索しても、まだまだオンラインには情報が少ないようです。

私は、6年前から日本アイ・ビー・エムで新入社員向けの社内ソーシャル研修を実施していますので、これから実施を考えている方、あるいは実施しているけどなんかピンと来ていないという方に、参考にできる部分やインスピレーションにつながる部分があるかも…ということで、先日実施した今年の研修でのポイントをシェアしたいと思います。

参考: 2014年に書いたブログ記事『新卒社員と一緒に企業内ソーシャルを考えてみた』

ただ、先に書いておきますが、私自身も毎年毎回毎セッションごとに試行錯誤しますし、状況やニーズに合わせていろいろと手を入れながらやっています。

「これが正解」なんてものではまったくないですし、そもそも、研修や勉強会は会社ごとに内容が異なるのは当然でしょうから、使える要素やエッセンスがあれば活用してください。

(なお、書いている内容には多分に私の視点や捉え方が含まれています。「IBMの社内ソーシャルに対する理念」を私なりに新入社員に分かりやすく伝えようとしたものであって、IBMの公式見解ではありません。)

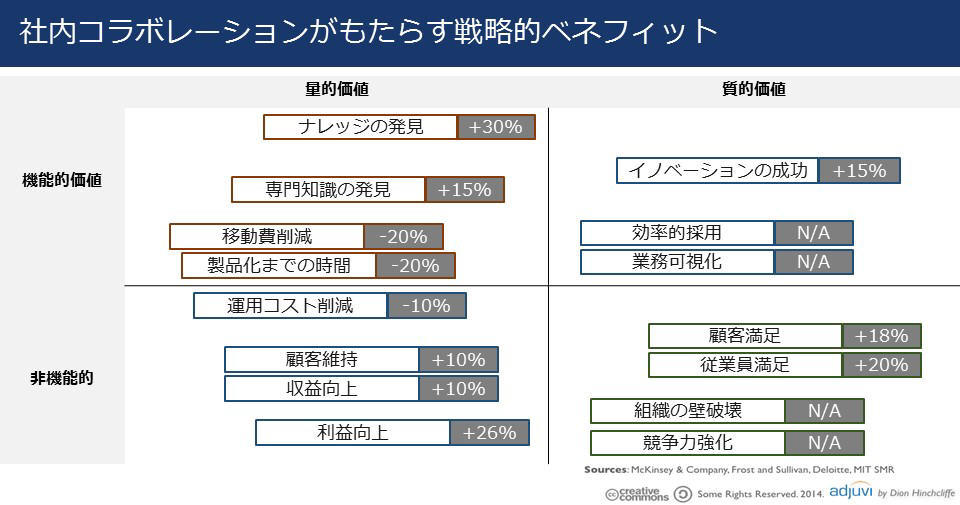

(オリジナルは英語で、『The Strategic Benefits of Modern Workforce Collaboration』というページに記載)

集合研修は1時間です(短すぎる? 理由は後ほど)。

前半は「なぜIBMは社内ソーシャルに熱いのか」、後半を「生産性をあげるアドオン的テクニック」を伝える形としています。

上の図は、前半内の前半からの1枚で、コラボレーションが職場にもたらす価値を、質や量、機能/非機能などの観点からマッピングしています

この図と共に私が伝えているのは、なぜこのオンライン・コラボレーションツールが社員に提供されているのか、企業側(ここではIBM)の視点も理解しておこうということです。

誤解されたくないので為念で書いておきますが、「新入社員よ、会社の期待に応えるのだ!」なんてことは言いませんよ。そうではなく「近視眼的になり過ぎず、自分たちへの期待を俯瞰的に捉えて欲しい」ということ、「会社の期待の背景を考え理解する思考を身につけるといいよ」ってことを伝えています。

「ツールがあるから使いなさい」じゃ義務教育ですよね。

そして集合研修が「1時間」の理由ですが、答えはシンプル。

新卒社員の彼らは「ソーシャル・ネイティブ」なんて呼ばれ方もする世代です。そんな彼らにしてみれば、VerseやConnections Cloud(IBMのオンライン・コラボレーションツールです)などの基本的な使い方は難しいものではありません。

わざわざ集合研修でそんなベーシックなことをやったら「え? これ、なにも集まってやることじゃなくね?」って言われるでしょう(いや、表立っては言われくても裏ではきっと)。

そんなわけで、「基本機能を学ぶハウツー系」は、30分ほどのベーシック動画と多数のショート・ムービー型教材を提供し、オンラインでセルフ・ラーニングしてもらうようにしています。

こうすることで、各自が必要性を感じたときや、数人のグループで一緒に教えあうような「モチベーションの高い状況」で学べるようにしているわけです。

ただ、こうした「自習」だけだとやっぱり抜け落ちる部分が出てくるわけです。

ベーシックな機能や使い方の奥には、そもそもその機能があるのはなぜか、そのツールが提供されているのはどういう理由なのか。そうした根底の部分や存在意義については、別々の場所で個々に学ぶよりも、同じタイミングで話を聞き、その後に仲間と一緒に考えたほうが、より理解が深まるし、自分なりの考え方を磨けると思うのです。

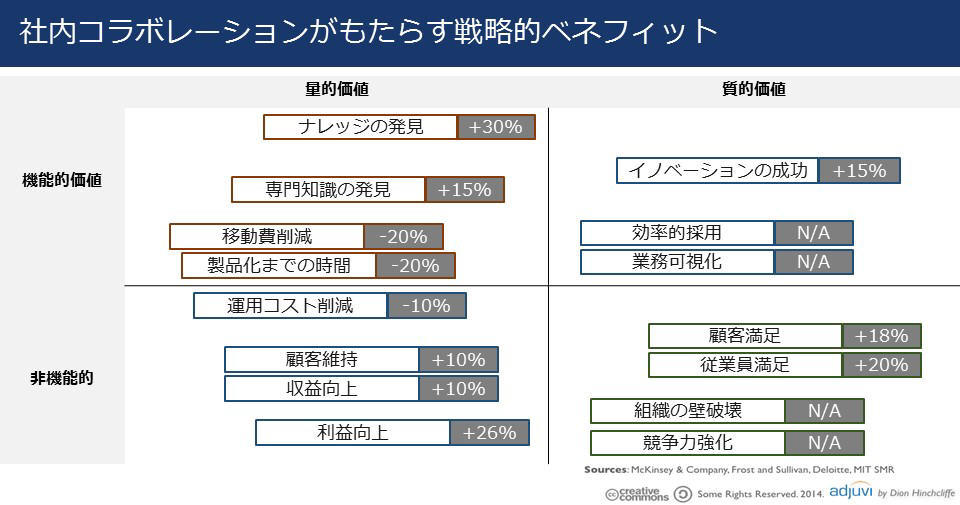

こちらは研修の前半の後半部分で使用しているチャートです。

以前に、「ソーシャル・ビジネス憲章 (アルファ版)』というブログ記事でも紹介したことがあります。

・ ソーシャル・ビジネスの実践とは、評判を築き影響力を高めていくことである。

多様な仲間とのコラボレーションや彼らの参加やフィードバックがより大きな意義を持つよう、自身や関与するプロジェクトの評判や影響力を高め、そこからポジティブな結果を導き出すことである。

・ ソーシャル・ビジネスの実践とは、自身の仕事内容をオープンにすることである。

自身の仕事を周囲から見えるようにして、有用な情報へアクセスできるようにし、率直なフィードバックを求め、それを活かしてより良いアウトプットを生みだしそれをオープンに共有することである。

新入社員に特に伝えたかったのは、「価値の高い働きかた」を目指して欲しいということでした。そして自分をブランド化して欲しいということでした。

ナレッジや情報は、たくさんの人に何度も活用されることで、価値やそのインパクトが高くなっていきます。

そういうナレッジを、たくさんの仲間に活用しやすい形で提供することは、価値を届けることに他なりません。

もう一つ。昔から「やるべきことをきちんとやっていれば、見ている人はちゃんと見ている」とはよく耳にする言葉ですが、はたしてそれって本当でしょうか?

見えるのは、「これまでにやった範囲のこと」であり、これからチャレンジしたいことや目標に向けて取り組んでいることは、目に見えないままの状態のことが多いものです。

実績を積み実力を上げてもそれが評判とならなければ、社内の広い範囲にはなかなか届きません。

とりわけIBMという会社の規模では、どこの誰がどんなスキル、知識、パッションを持っているのかを把握するのは難しいのが実情です。

どんなにすばらしい製品でも、誰にも知られなければ売れることがないように、どんなにすばらしいスキルやアイデアも、周りに知ってもらい活用してもらわなければ「売れ」ません。

だからこそ、自ら「これまでにやってきたこと、今できること、今後やりたいこと、そのために今取り組んでいること」を発信していくことが大切です。地道に取り組むだけではなく、それにプラスして自己をブランド化していくことが重要ではないでしょうか。

すっかり長くなりました。

研修の後半部分の「生産性をあげるアドオン的テクニック」は、細かい話となりますし、IBMで使用しているConnections Cloudというツールに関連する部分も多く、汎用性が低いところもあるので今回は割愛します。

もし、「そこが知りたい」という方がいたら私Pachiまでコンタクトください。

Happy Collaboration!