賛成か反対か。○かxか | 原則ですか個々も含みますか

オリジナルはこちら

「夫婦であっても同棲中でも、家事は男女が半々やるべきだ」

— 賛成か反対か。○かxかで示してください。

特定の事柄に「まるばつ」で意思表示する機会や、それをしているものを目にする機会がここのところ続きました。

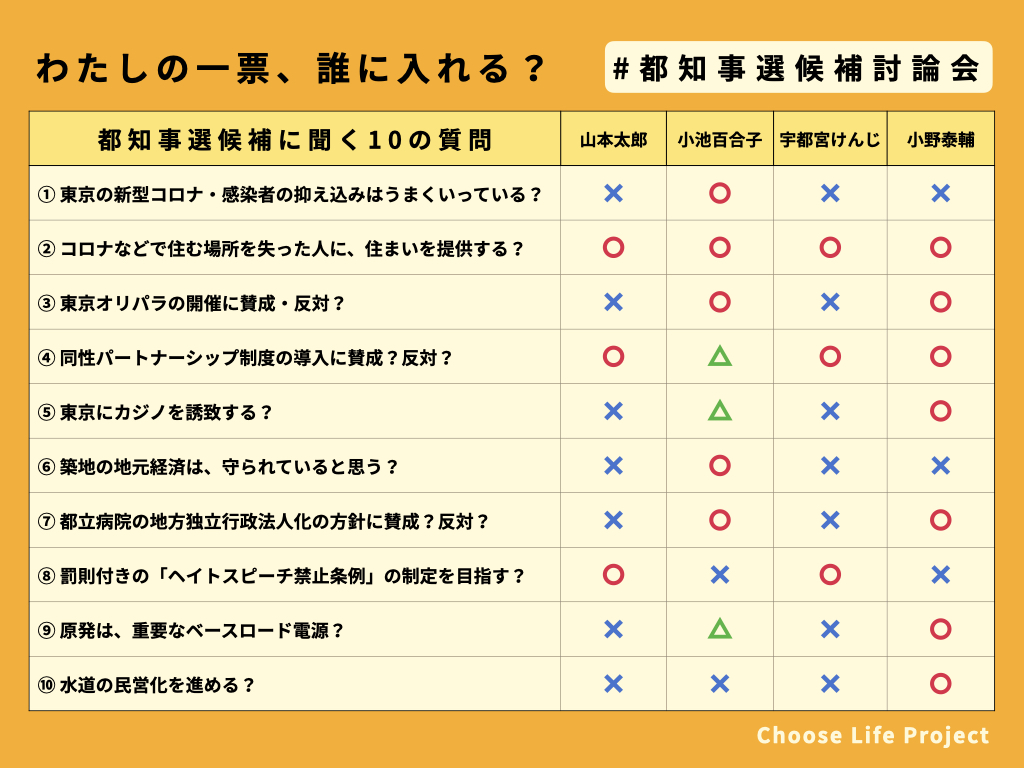

きっと、これを読んでいる人の中にも、Choose Life Projectさんのちょっと前の都知事選候補まるばつ表を最近目にした人も少なくないんじゃなかな?

おれの場合は、それ以外に参加したオンラインでのイベントやワークショップで、「問いかけに次々とジェスチャーで答えてもらう」という経験がここのところ続きました。

- 「マスク着用は義務化した方がよい。○かxか」

- 「アルコールは18歳からOKとする。賛成か反対か」

- 「学校の制服は廃止すべきだ。賛成か反対か」

- 「医療用マリファナは合法化すべきだ。○かxか」

— と、こんな質問に参加者がジェスチャーで答えていく。問題は意見の割れやすいものが多かったかも?

ここで、今回書きたいことのポイントを先に出しておきます。

なお、これはおれの仮説(あるいは「思い込み」)に過ぎないものかもしれません。

- 人は、自分の意見が周囲の人びとと大きく異なると、居心地が悪くなる。

- 人は、微妙な問題に結論しか提示できないと、もどかしい気持ちになる。

- 人は、微妙な問題を問われると、その捉え方について確認したくなる。

■ 人は、自分の意見が周囲の人びとと大きく異なると、居心地が悪くなる

自分の答えが少数派であることが数回連続すると「おやっ!?」となるもので、場合によっては不安が募ってくることもあるでしょう。

人によっては「後出し」 — 周囲をキョロキョロしてちょっと遅れ気味に答える人 — 気味になっちゃったり。最初からそうやって周囲の答えばかりを気にする人もいるかな?

あるいは、結果が出てから「僕は最初からそうだろうと思ってましたよ」みたいな後出しを言いだす人も…って、これは今回のとは違う話なので取り上げません。

意見が異なること自体には良いも悪いもないですよね。むしろ、多様性が担保されている場なら意見が異なることの方が自然とも。

とはいえ、これがオンラインの場ではなく、リアルの場だったらどうでしょうか? そしてテンション高めで興奮気味の人が多い状況なら…恐怖を感じる人も少なからずいるかもしれません。

ある選択肢を多数が選択している現象が、その選択肢を選択する者を更に増大させる「バンドワゴン効果」というものがあります。またつい周りに合わせてしまう「多数派同調バイアス」というのもあります。

「場の意見」が本当にみんなの意見なのか。あなたの意見は本当にあなたの意見なのか。場作りをしている人も、その場に参加している人も、それを意識してみることがけっこう重要な気がします。

■ 人は、微妙な問題に結論しか提示できないと、もどかしい気持ちになる

次々と質問されていく中で、明らかになっていくあなたとみんなとの違い。なぜ自分がその意見に賛成なのか、あるいはなぜxを選んだのか。その理由や背景などをみんなに知って欲しくなってきませんか?

— とりわけ、「みんな」の中に、自分にとって大切な人だったり特別な人がいるときは。

これってとても自然なことだと思うのです。そしてそういう場に身を置き、人と自分が違うということ、違うということを確認・認知すること、そして違っていて良いということを感じられることって、とても重要だと思うのです。

そしてその重要さは、理屈以上に奥深いところまで届くものじゃないだろうかという気がしています。

これまでなんとなく「まるバツ式」「Yes/No式」の質問はあまりよくないもの、発展性がないので積極的にはしない方がいいものとして捉えてきたけど、今後はもっと場作りに活かしていこうって思いました。ポイントはその使い方。「発したい気持ち」を強めるために使えば良い。多数決はイカさないけど、「決」のためじゃない使い方もある。

ちょっと前にも似たことを感じたことがあって、そのときは読み物として問いかけてみました。

■ 人は、微妙な問題を問われると、その捉え方について確認したくなる

「その問いはあくまでも原則に関してであって、実際のルールを運用する場面はより状況に即して変化できるという前提ですか?」

「原則だけではなく、個々の事情や状況においても適用させるべきものとしての問いですか?」

— 答える前に、これを確認したくなる場面がたくさんありませんか? おれはあります。

特に「家事は男女が半々やるべきだ」みたいな質問。

問いの背景には「男女平等」があり、それについては大賛成なので原則○なのですが、一方で「我が家の場合は明らかに得手不得手と好き嫌いがあり、双方納得の上で100パー妻に依存している」状態だったりします。

そういう「原則○を前提に、個々の家庭で運用を決めたほうが良い」みたいな回答が、おれの場合はいっぱいあるんです。

そしておそらく、これがいっぱいあるのはおれだけじゃなくて、日本の人たちみんなもいっぱいあるんじゃないかな。いや、世界中のみんなもいっぱいあるんだと思うのです。

それなのに、おそらくおれが大好きなデンマークをはじめとした北欧や、民主主義がしっかりと根付いている国では、きっとみんな「確認の問い(それは原則ですか個々も含む問いですか?)」をそんなにしたくならないんじゃないかな?

だって、「原則は原則。運用が個々であることは当たり前。いちいち確認するまでもない。」という前提が浸透しているだろうから。

つまり、問われているのは原則であり、そこから先は関係者が自分たちに合わせてみんなで調整すればいいという、「民主主義とはDIYである」という形が身についているから。

いくつかの仮説(あるいは思い込み)をここまで書いてきましたが、いかがでしょうか。

これらを基に、みんなが意見を表出したくなる場を作ったり、そうやって出てきた多様な意見が活かされる環境を大切にしていこうって思っています。

#混ぜなきゃ危険